Интервью Эссе Творческий портрет

Интервью:

Маргарита Шапошникова – мама отечественного саксофона. Начало, педагогика, объединение

Маргарита Константиновна Шапошникова — народная артистка РФ, саксофонистка, профессор РАМ имени Гнесиных. Основательница класса академического саксофона в Институте имени Гнесиных в 1973 году, впервые в нашей стране.

Александр Осейчук – папа отечественного саксофона. Про ДЖАЗ, образование и свою историю

Александр Викторович Осейчук — Заслуженный артист РФ, профессор кафедры инструментального джазового исполнительства РАМ имени Гнесиных. Первый дипломированный саксофонист Советского Союза.

«Я ученица Светланы Андреевны Данильян»

домристка, преподаватель ДШИ №18

Светлана Андреевна Данильян —

г. Москвы. Выпускница

Училища имени Гнесиных 1968 года и ГМПИ имени Гнесиных 1973 года, где она обучалась по классу домры у Виктора Семёновича Чунина.

«Татьяна Зеликман — педагог РАМ

им. Гнесиных»

Татьяна Абрамовна Зеликман — Заслуженный работник культуры РФ, пианистка, профессор кафедры специального фортепиано РАМ имени Гнесиных. Коренной «гнесинец» — выпускница школы-семилетки, училища и института имени Гнесиных.

Интервью, взятое в рамках проекта «Мой педагог — гнесинец» у С. Н. Чухлеба

Сергей Никитович Чухлеб — философ, кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин РАМ имени Гнесиных

«История страны в жизни одного Человека».

Интервью с В. Д. Нырковой

Вера Дмитриевна Ныркова (1918-2018) — заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор кафедры фортепиано РАМ имени Гнесиных в 1950-2018 гг., заведующая кафедрой в 1969-2010 гг.

«Счастье – понятие очень сложное, оно состоит из множества компонентов. Поэтому, когда говорят, «я самый счастливый», то это странно. Счастье – это способность приносить людям что-то доброе и хорошее. Если мне удалось что-то дать, то, наверное, да, – я счастливый человек. Но судить всё-таки не мне».

«Бумага всё стерпит, но нужно думать и о слушателе»

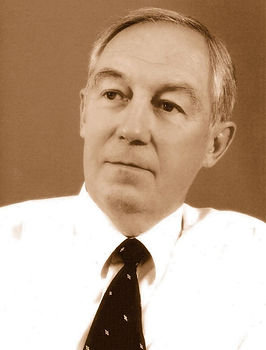

Интервью с Г. В. Черновым

Геннадий Владимирович Чернов — композитор, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры композиции и инструментовки РАМ имени Гнесиных с 1968 года.

«Когда звучит твоя музыка, это величайшее счастье для композитора, это такое блаженство, это невозможно передать, а тем более, когда оркестр играет. Поэтому я люблю оркестровую музыку больше всего».

Ирина Владимировна Чуковская — пианистка, Заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры специального фортепиано РАМ имени Гнесиных

«Думаю, надо верить в себя. Понимать, что Вас научили тому, как работать с нотным текстом авторов разной стилистической направленности. Вам дали профессиональные навыки, Вы вполне понимаете, как работать, чтобы докопаться до сути произведения. Если Вы хорошо учились, у вас сформировалось ваше образное мышление. У Вас есть достаточный опыт игры на сцене. Вы понимаете, что сцена учит. Ищите возможность не прерывать выступления. И Вы вполне можете быть самостоятельны. Другое дело, что любому музыканту нужно творческое общение. Если Вы будете в содружестве с музыкантами и задействованы в исполнительстве, постепенно страх того, что Вы остались без руководителя, Вас покинет. Верьте в себя!»

Интервью с Е. В. Беловой

Евгения Владимировна Белова — преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных.

«Я поступила в Училище в 1954 г., а значит (к тому времени) уже 43 года жизни связывали меня с нашей alma-mater. У меня, как и моих коллег, накопилось много воспоминаний… Память о наших дорогих преподавателях подвигнула меня на то, чтобы сохранить приметные черты каждого из них. Невозможно читать эти воспоминания без волнения, а все вместе они вызывают чувство восхищения гнесинцами – добрыми, мудрыми в своих размышлениях о времени, скромными подвижниками искусства, энтузиастами хоровой музыки…»

Эссе:

Л. И. Дианова – педагог с материнским сердцем

Людмила Ивановна Дианова, профессор кафедры хорового дирижирования РАМ имени Гнесиных

«Помимо бесценных знаний, большого исполнительского и педагогического опыта, Людмила Ивановна Дианова обладала, пожалуй, самым значимым для человека качеством. Она искренне, самозабвенно, всем сердцем любила и любит людей: своих коллег, студентов, свою семью. И это чувство любви осеняет её милый лик, озаряет чистоту её добрых глаз и наполняет смыслом каждый новый день её жизни. С особой материнской заботой она относилась к своим ученикам, стараясь проникнуть в самую суть молодых, «болеющих» музыкой душ».

Станислав Дмитриевич Гусев (1937 — 2012) — дирижёр, народный артист России, профессор кафедры хорового дирижирования РАМ имени Гнесиных

«Станислав Дмитриевич был ревностным соучастником исполнительского процесса, «вживания» молодого дирижёра в музыкально-драматическую ткань сочинения. Он искренне переживал за своих студентов, переживал эмоционально, порой резко, порывисто, часто повышая голос, но всегда с душевной тревогой за будущее русского хорового искусства.

Он был человеком дела, великим тружеником, главную цель жизни которого составляло служение русскому хоровому искусству».

«Герой моего рассказа – Антон Анатольевич Прищепа, выпускник МССМШ им. Гнесиных и Академии им. Гнесиных, преподаватель кларнета, камерного ансамбля, композиции, истории исполнительского искусства. Это не только Педагог с большой буквы, но и удивительный человек. Встреча с такими людьми, как он, меняет жизнь, делает её более яркой, насыщенной».

Эссе-воспоминание о Вере Дмитриевне Нырковой (1918 — 2018) — профессоре кафедры фортепиано РАМ имени Гнесиных в 1950-2018 гг.

«Меня спрашивают иногда: “А почему… Вы давно бы должны были оставить свою работу… Зачем Вы работаете?”. А я говорю: я очень люблю своих учеников, очень, они мне действительно как дети. Да кто же, будучи педагогом, не любит своих учеников? Безусловно любит. Но я люблю и свою специальность. Я рада, что судьба моя так распорядилась, что предмет этот стал частью моей жизни».

Е. Н. Жулёва — виолончелистка, профессор кафедры виолончели, контрабаса и арфы РАМ имени Гнесиных.

«Она и Учитель и Друг и Помощник, а для кого-то и вторая Мама, ведь многие из нас, приехав учиться, оказываются вдали от родных и близких. Сколько сил, труда, любви к своему делу вкладывает этот замечательный человек в нас, неразумных, несмышленых, а подчас и откровенно еще глупых ребят.

Подводя итог своему небольшому эссе, хочу сказать, что именно таким, на мой взгляд, должен быть настоящий Педагог: живым, эмоциональным, играющим, вызывающим стремление быть похожим и желание становиться только лучше! Спасибо Вам, Елена Николаевна!»

«Наталия Викторовна Заболотная»

«Наталия Викторовна всегда приглашала нас к диалогу. Побуждала интересоваться, спрашивать. Она часто приносила на лекцию дополнительную литературу, альбомы с фотографиями древней архитектуры, книги по истории или истории литературы. У нее на занятиях мы познакомились с трудами академика Д. С. Лихачева, С. С. Аверинцева, Ю. М. Лотмана, а также выдающихся музыковедов старшего поколения… Спасибо ей за многогранную деятельность музыканта, педагога, исследователя, доброго, милосердного и отзывчивого человека».

Эссе об Ирине Сергеевне Захарбековой, доценте кафедры теории музыки РАМ имени Гнесиных

Что сильнее всего подкупало на первых порах – это отношение Ирины Сергеевны к нам, студентам… Мы ошибались, много ошибались, иногда халтурили и не приносили ничего. Но за ошибку или неуспеваемость никто не ругал, лишь иногда по-доброму подтрунивал, а чаще всего мягко поправлял, терпеливо и с юморком объясняя. Ко всем нашим неудачам, которыми была устлана тернистая дорога к пониманию гармонии как науки, Ирина Сергеевна относилась с юмором. И она поражала умением на пальцах объяснять то, что до неё казалось непостижимым».

«Памяти самого светлого человека в моей жизни«

Эссе, посвящённое Людмиле Васильевне Артемьевой (1938-2019), пианистке, профессору кафедры фортепиано для разных специальностей.

«Людмила Васильевна запомнилась мне как один из самых светлых людей, которых я когда-либо видела. Всегда жизнерадостная и очень энергичная, она излучала тепло и доброту по отношению ко всем, с кем общалась. В ней было столько любви к жизни и энергии, что, казалось, она может в одиночку свернуть горы. До сих пор вспоминаю такую обыденную, случайно брошенную ею фразу: «Представляешь, сегодня как-то не очень себя чувствовала, даже не бежала за уходящим автобусом» – кажется невероятным слышать это от человека, которому исполнилось 80 лет».

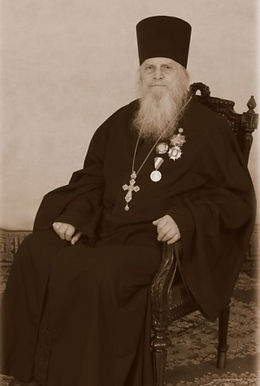

Валентин Львович Чаплин (родился в 1926 году) — певец, преподаватель ГМПИ им. Гнесиных, а потом — профессор кафедры сольного пения Академии хорового искусства им. В. С. Попова, протоиерей храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, уникальный врач — гомеопат, а также выдающийся ученый, кандидат искусствоведения и врач-фониатр.

Его высокий педагогический уровень, который отмечают все его коллеги и ученики, объясняется его уникальной трактовкой вокальной методики французского педагога Мануэля Гарсиа (сына).

Творческий портрет:

Становление и развитие Гнесинской фортепианной школы.

«Именно Линой Борисовной Булатовой обоснованы и сформулированы педагогические принципы, вскоре укоренившиеся и получившие известность, как знаменитые гнесинские традиции.

Педагогика Лины Борисовны Булатовой стала настоящей Школой мастерства, которая учит не только искусству игры на инструменте, но мышлению, формирует мировоззрение и художественную позицию музыканта, помогает впоследствии самостоятельно ориентироваться в безбрежном море музыки да и самой жизни… для многих поколений пианистов-гнесинцев».

Моё знакомство с Николаем Владимировичем Беловым состоялось в Училище имени Гнесиных… Тогда завязалась многолетняя дружба с этим талантливым, высокообразованным музыкантом, настоящим энтузиастом своего дела и просто необычайно душевным, интеллигентным человеком. Именно он привил мне любовь к хоровому искусству…

У Николая Владимировича особое умение общаться с людьми. Всегда приветливый, готовый выслушать, помочь советом, словом, делом. Он является для своих учеников и хористов отцом и наставником, умеет поднять настроение остроумной шуткой, подбодрить участливым вопросом.

«А. С. Бендицкий. Опыт общения с легендой»

«Имя Александра Соломоновича Бендицкого — это имя целой эпохи в культурной жизни нашей страны. Долгая и насыщенная жизнь, отданная без остатка музыке, педагогике, творчеству, людям, сотни и сотни учеников, тысячи концертов, и — без всякого счета — постоянное горение сердца…

А. С. учил быть человеком в музыке, быть собой, выражать себя и тем самым искать способ понять и воплотить замысел композитора. Трудно для студента училища. Трудно и для студента ВУЗа. Да и для профессионала непросто. А. С. учил этому. И добивался от нас этого».